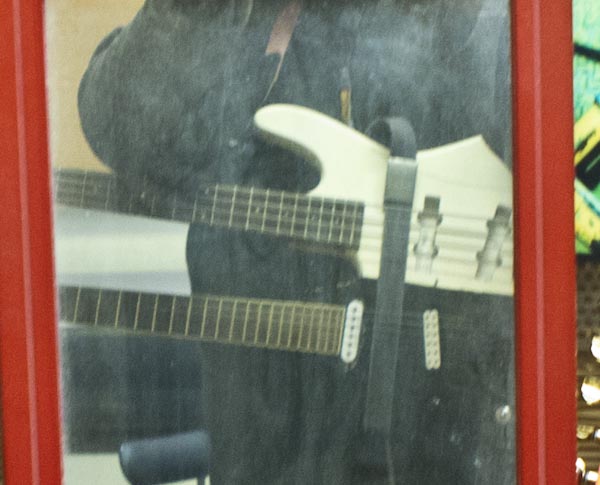

ベースとギターのダブルネック、Kimaira を制作してから約1年弱。元々オンザロックスの練習用って事で作りまして、その通り、練習ではとても活躍してくれました。

初めてのダブルネックで、果たして完成するのかどうかもわからないまま作業しましたが、これはこれで使えるアイテムでしたが、やはり、ダブルネックは重い!でかい!。本番のステージで1時間以上ぶら下げてるには、ちょっとしんどい。

そこで、軽量化、小型化をはかり、ライブで実際にバリバリ使える、2号機を制作する事にいたしました。

というのも、ショートスケールで良さげなベースが、格安で手に入ったからなんですねぇ。

Samick のショートスケールベースで、ピックアップはジャズベ仕様。ネックは結構順ぞりですが、音には問題ない状態です。ん〜、小さいし軽いですねぇ。これは行けそうな気がする〜!

ネックを外してみると、どうやらボディーは合板のようですね。

音は、こんな感じです。

|

|

ショートスケールながら、なかなかまともな音がしております。ピックアップが良いのかねぇ。

さて、それじゃぁコイツと組み合わせるギターをどうしようか?・・・

じゃーん! GrassRoots のホライズンシェイプの sugizo モデルですね。リバースのコンコルドヘッドなので・・・

ほーら、ベースと合わせると、クワガタみたいでかっこ良くなりそうでしょ!

このギターは、入手時からロッドをいっぱいに緩めてもやや逆ぞりで、フレットを高いのに打ち替えて、すり合わせでなんとか弾ける状態になっています。

現状は、F.G.I. のアクティブを3発のせ、ブリッジも裏に板を挟んで固定して、奇麗なシングルコイルサウンド、ハーフトーンが欲しい時などに、たまに使う程度でした。

今回は、実践でバリバリ使えるように!ってのが目標ですので、やはりリアには、ハイパワー系のハムバッキング画欲しい。アームもフローティングでガンガン使いたいですね。

というわけで、ギターの方の改造からスタートします。

まず、ブリッジなのですが、ニュートラル位置がずれて、安定しませんなぁ・・。

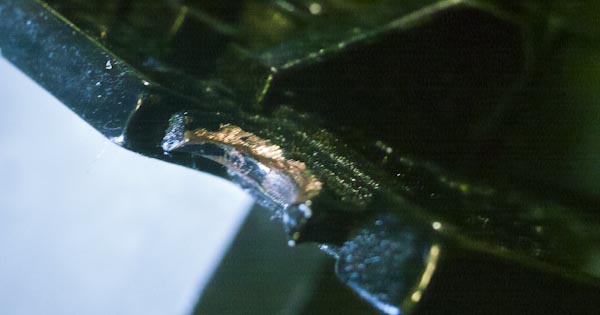

ブリッジ側のナイフエッジ部分が、かなり減っております。

サドルは、まだ使えそうなので、ちょうど余っていた、Takeuchi 製のブリッジのプレートにサドルを移植してみました。

このボディーのザグリはちょっと小さめで、プレートの端が入らないので・・

削って・・・

無事収まりました。

そしてピックアップは・・・・。

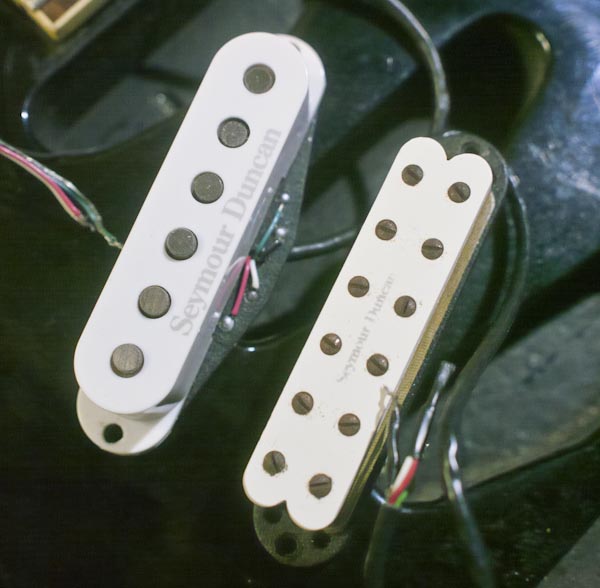

ダンカンの JB Jr. とスタックタイプの STK-1n がともに白でありましたので、コイツで行きましょう!

センターには、例によって光り物を入れる予定なので、S-H 配列にいたします。

音はこんな感じです。

|

|

|

フロント STK-1n

|

|

|

リア JB Jr.

|

|

|

フロント+リア

|

|

フロントとリアのミックスは、リアのハイがあまり無いせいか、フロントの音とあまり変わりませんねぇ。

これは好都合?

今回は、軽量化のため、ギター側のボディーも大きくカットしようかなぁ?と思っておりました。で、P.U. セレクターのレバースイッチの位置も切り込んじゃって、パテ埋めしようかと・・。(^_^;)。

しかし、ギターとベースを一度に使い分けるので、Kimaira 初号器のように、P.U.セレクターの位置で瞬時にミュートに切り替えたいのですが、レバースイッチだと場所をとる・・・。

ミックス音を使わないのであれば、センターオフのトグルスイッチ1個で行けますねぇ。省スペース化出来そうです。

で、さっそく・・・・

ちょっと大きめのセンターオフのトグルスイッチをボディーの後ろ目、ボリュームとだいたい平行な位置に取り付けました。

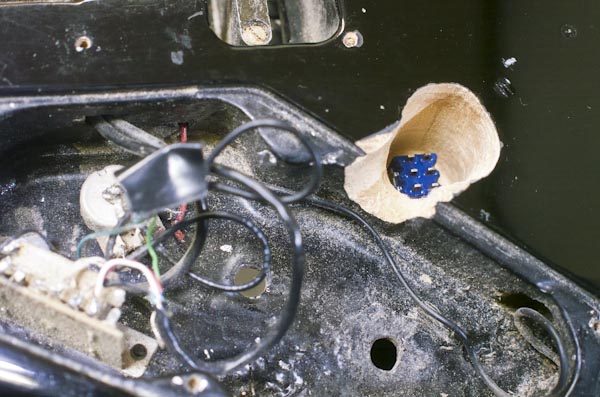

裏側は・・・

こんな感じです。

まだアウトプットやら(ベースのアウトもこっちに持って来ますからねぇ)コントロール系の位置は決めていませんし、この配線キャビティーもパテ埋めするので、どんな形になるのかは、この段階では不明です。(^_^;)。

じゃあ、切りますか!(^o^)/

そういえば、ちゃんとしたのこぎりって持ってなかったので、フジもっちゃんのアドバイスで、ゼットソーってのを買ってみました。

ボディーに目安としてマスキングテープを貼って、えいやっと、目分量でざっくりと切りました。

おー、真っすぐ切れましたねぇ。切り口もなかなか奇麗に平面がでております。ゼットソー、すばらしい!

上のような感じで、ボディー上側と、下のカッタウェイ部分を切りました。ボディー上側の接着面は、このあともう1センチほど切ったのですが、それも目分量だったのに、曲がらずきれいに切れました。

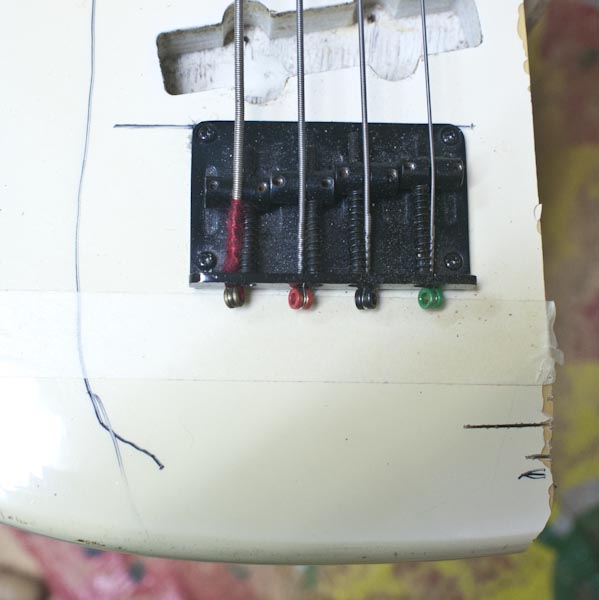

続いてベースも同様に!こちらは下側を切るので、配線とか一回バラらさなきゃ無いですね・・と、バラしていたら

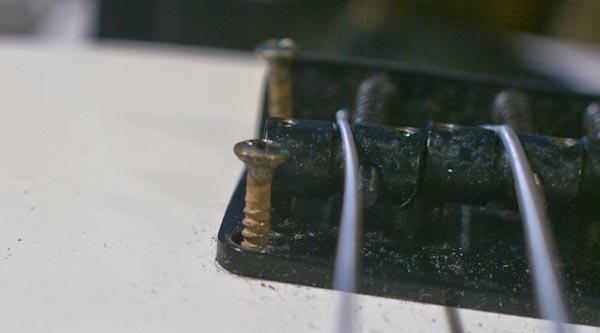

ブリッジをとめているネジが中で錆び付いていて、2本は抜けたのですが、2本はネジの頭をつぶしてしまい、ドリルで粉砕後、エポキシで埋めました。

今回は、軽量化のため、あちこち切断する予定ですが、切断だけではなく埋める所もけっこう出て来そうで、エポキシ頼みになると思われます。

そしてベースの切断。

こちらも奇麗に切れましたねぇ〜!ギターもベースも真っすぐに奇麗に切断出来たので、あわせてみると・・

ほー、ほぼぴったり合いますねぇ。ネックの角度もぴったし〜!これだと前回のようなパテのエポキシではなく、接着剤でくっつけられそうです!

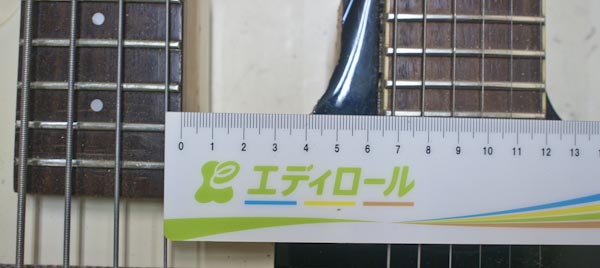

ネックの間隔は、根元で 7cm 弱。経験から、前回の Kimaira 初号器よりも狭くしております。

また、前回はギターとベースのお尻合わせで単に張り合わせましたが、両方の同時演奏のとき、フレットを見失いやすかった、という経験をふまえて、両方の12フレットの位置が揃うようにあわせようと思います。

さて、とりあえずベルトで縛って、ストラップを付けてバランスなどを見てみます。

ふむふむ、なかなか良い感じかも・・!?アレ、右手でベース4弦の1フレットをタッピングしようとすると、かなり遠い・・・、初号器の時と同じくらいだなぁ。ショートスケールだからもっと弾きやすくなっているはずだが・・・、と、初号機の Kimaira と比べてみると・・・

初号機のブリッジは、ボディーの後ろギリギリに付いていましたが、コイツはけっこうブリッジの後ろが長いですなぁ・・・、切りましょう!

このくらいかぁ?これでギターと12フレットがあうように、ギターの方もカット・・・、さらにもう少しカットを繰り返して・・・

はい、このくらいでしょうね。Kimaira 初号機と比べると、一回り小さい上がりです。

で、ここからさらにボディーを削る予定なのですが、現状でネック側が重たくて、ストラップでつり下げると、ネックが下がっちゃいます。ん〜、

初号機は重いながらも重量バランスは良かったのですが、比べてみると上部カッタウェイのストラップピンの位置がけっこう違いますねぇ。ここを接ぎ木して伸ばしてやれば、改善されるかもしれませんねぇ。出来るのか?

まぁ、それは後回しにして、ベースとギターの接着へと参りましょうかね!(^_^;)。

まずは、ベース側の配線をギター側まで持ってこなきゃなりませんので、ベース側の配線の出口を掘っておきます。そして・・・

ギターの方にも、リアピックアップの所へ配線用の穴をあけておきます。

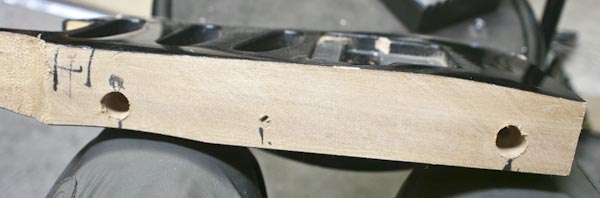

そして、今回はパテではなくて、接着剤でくっつけられそうですので、接着の強度を上げるための工夫を!

ギター側の前後2カ所に穴をあけて・・・

丸棒をエポキシで固定。

ベース側は裏側から穴を掘って・・・。

こ〜んな感じで補強してやろうという、計画です。

塗装も落として、さあ、うまくいきますかねぇ?

エポキシの接着剤とパテも少し使います。

ベース側の掘った穴にパテを入れておいて・・・

側面には接着剤を中心部部に塗っておいて、いざ合体!

丸棒をむにゅ〜っと押し込んでやってパテでちょうど半分くらい埋まりました。接合面は、けっこう奇麗に平面が出たとはいえ、目分量のフリーハンドですので、隙間はちょこちょこあります。

ですので、固定出来たら、あとは隙間からエポキシの接着剤を流し入れます。

ペーパーで整えてやれば・・・

こんな感じです。

このあと、ボディー外側も切ったり削ったりして、一旦ネックを取り付けてみますと・・・。

じゃーん、こんな感じになりました。

おー、軽い軽い!ギターの下の部分を大胆にカットしたので、膝に乗せて弾くのに、ベースのエルボーの部分も、あまり邪魔になりませんねぇ。

問題は・・。

普通にぶら下げると、ネック側が重くて下がってしまうのと・・・。

無惨にカットしてしまったけれど、ギター側の配線キャビティーを上手く再建出来るのかどうか?

すべてはエポキシ職人にかかっているのかぁ?? (^_^;)/

次回更新をお楽しみにね!

2016.01.31